여러분은 음악을 들을 때 무엇을 느끼시나요? 잘 짜여진 음들의 구조에서 오는 아름다움인가요, 아니면 마음을 뒤흔드는 격정적인 느낌인가요? 이 질문은 음악의 본질에 대한 오랜 고민, 바로 소리와 감정 의 문제입니다. 19세기 유럽, 이 문제는 두 명의 거인을 중심으로 가장 치열한 논쟁이 되었습니다. 한 명은 음악 그 자체의 순수성을, 다른 한 명은 음악을 통한 표현의 절정을 외쳤죠.

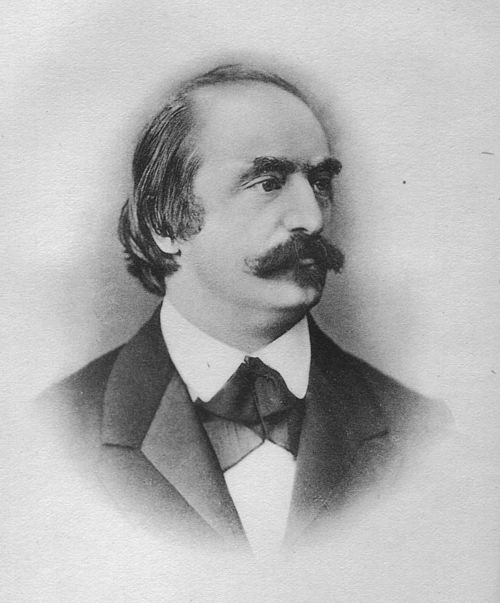

소리의 건축가, 에두아르트 한슬리크

오스트리아의 비평가 에두아르트 한슬리크는 음악의 아름다움이 듣는 이의 감정에서 온다는 생각에 정면으로 반대했습니다. 감정은 너무나 주관적이고 변덕스럽다는 이유로, 그는 이런 접근법을 “포도주의 본질을 알기 위해 취하는 것과 같다”고 비유하며 날카롭게 비판했습니다. 대신 그는 음악의 아름다움과 내용은 오직 음악 안에만, 즉 순수한 소리의 형식 그 자체에만 있다고 주장했습니다.

“음으로 울리면서 움직이는 형식(Tönend bewegte Formen).”

한슬리크가 꿈꾼 최고의 음악은 어떤 모습이었을까요? 그의 철학 위에서 옹호된 이상은 바로 ‘절대음악(Absolute Music)’이었습니다. 절대음악이란 교향곡이나 현악사중주처럼 가사, 이야기, 제목 같은 음악 외적인 요소에서 벗어나 오직 순수한 소리로만 이루어진 기악 음악을 뜻합니다. 그는 이것이야말로 음악 예술의 가장 순수한 형태라고 보았죠. 그리고 그의 지적 동맹이었던 요하네스 브람스의 작품에서 그 이상이 가장 완벽하게 구현되었다고 평가했습니다.

감정의 마술사, 리하르트 바그너

반대편에는 작곡가 리하르트 바그너가 있었습니다. 그는 음악이 인간의 가장 깊은 내면과 열망을 표현해야 한다고 믿었습니다. 그에게 소리와 감정은 분리될 수 없는 하나였죠. 독일 오페라에 있어서 대표적인 작곡가 중의 하나였던 바그너는 음악, 시, 드라마, 미술이 하나의 거대한 작품으로 합쳐지는 ‘종합예술작품’을 꿈꿨습니다. 특히 그는 쇼펜하우어 철학의 영향을 받아, 음악이 세계의 근원적 힘인 ‘의지’를 직접 드러내는 유일한 예술이라 생각했습니다. 그래서 그는 이런 말까지 했습니다.

“미래의 예술작품은 ‘남성’인 시와 ‘여성’인 음악의 결합을 통해 태어나야 한다.”

이처럼 시와 음악의 결합을 통해, 바그너에게 음악은 더 이상 순수한 ‘소리’가 아니라 극적인 ‘감정’을 위해 복무해야 하는 존재가 되었습니다. 그의 음악극 <트리스탄과 이졸데>는 끝없이 해결되지 않는 화성을 통해 이룰 수 없는 갈망이라는 감정을 완벽하게 그려냅니다.

바그너가 꿈꾼 이상은 한슬리크와는 정반대의 지점에 있었습니다. 그는 자신의 작품을 ‘오페라’라 부르기를 거부하고 ‘음악극(Music Drama)’이라 칭했습니다. 이는 음악이 최종 목적이 아니라, 극적인 진실을 표현하기 위한 가장 강력한 ‘수단’임을 강조하기 위함이었습니다. 그의 음악극은 음악, 시, 드라마, 미술 등 모든 예술이 하나의 통일된 극적 목적을 위해 합쳐지는 ‘종합예술작품’의 일부였죠. 그의 후기 작품인 「니벨룽의 반지」 등이 바로 이러한 철학의 완벽한 구현체였습니다.

끝나지 않은 화음: 소리와 감정의 유산

이 거대한 논쟁은 한 시대로 끝나지 않았습니다. 소리와 감정이라는 두 축은 계속해서 후대 음악가들에게 영향을 미쳤습니다. 바그너의 길을 따르던 쇤베르크는 표현의 극한에서 결국 12음 기법이라는 극단적인 형식주의를 만들어냈고 , 스트라빈스키는 “음악은 어떤 것도 표현할 수 없다”고 선언하며 한슬리크의 정신을 계승했죠.

오늘날 소리와 감정의 관계는 뇌과학을 통해 새롭게 조명됩니다. 음악이 뇌의 감정 중추를 자극하는 것은 바그너의 생각과 같지만 , 그 감정은 소리의 패턴, 즉 형식을 예측하는 과정에서 생겨난다는 점은 한슬리크의 통찰과 맞닿아 있습니다.

결국 이 논쟁은 한쪽의 승리로 끝날 수 있는 문제가 아닙니다. 이는 창작에 끊임없이 에너지를 공급하는 근본적인 긴장감이죠.

“음악은 하나의 본질적인 불협화음이다.”

이 영원한 질문, 소리와 감정. 당신의 마음은 지금 어느 쪽에 더 끌리시나요? 다음에 음악을 들을 때 이 거인들의 목소리를 떠올려보는 것은 어떨까요? 분명 더 깊은 세계가 펼쳐질 겁니다.

같이보기

- 김성현, 「[클래식 ABC] 브람스 대(對) 바그너… 낭만주의 시대의 ‘보혁갈등’」, 『조선일보』, 2009.10.06.

- 에두아르트 한슬리크, ≪음악적 아름다움에 대하여≫, 이미경 역, 책세상, 2020

- 김미옥, “<바그너>의 종합예술작품 이론에 대한 비판과 현대적 수용들”, 음악논단 12권 (1998): 71-85.

- 의학신문, 「음악을 감상할 때 뇌와 몸이 반응한다!」, 『의학신문』, 2021.08.13.