스마트폰의 맞춤형 추천과 건강 앱이 일상이 된 지금, 우리는 스스로 자유롭다고 믿습니다. 하지만 철학자 미셸 푸코의 시선을 빌리면, 이는 정교하게 ‘관리되는 삶(The Managed Life)’ 의 일부일지 모릅니다. 이 개념은 우리가 어떻게 보이지 않는 규칙과 시선 속에서 스스로를 통제하고, 사회 시스템에 의해 우리의 건강과 생명까지 최적화되는지를 탐구하는 핵심 열쇠입니다.

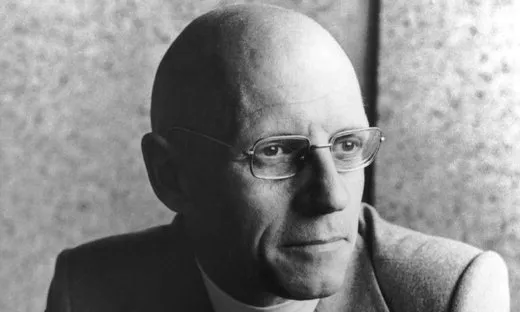

보이지 않는 감시탑, 판옵티콘

푸코의 아이디어는 제러미 벤담의 원형 감옥 설계 ‘판옵티콘(Panopticon)’에서 출발합니다. 중앙 감시탑에서 모든 죄수를 볼 수 있지만, 죄수는 자신이 감시당하는지 알 수 없는 구조죠. 이 불확실성은 결국 수감자 스스로 자신을 감시하게 만듭니다. 푸코는 이것이 단순한 감옥의 원리가 아니라고 말합니다. 학교, 공장, 병원 등 근대 사회의 모든 기관이 이 원리를 공유한다고 보았죠.

“수감자는 외부의 교도관이 없어도 스스로를 감시하고 통제하는 주체가 된다.”

오늘날 판옵티콘은 CCTV와 알고리즘의 형태로 진화했습니다. 우리는 수많은 카메라에 노출되고, 우리의 온라인 활동 데이터는 거대 기업에 의해 수집됩니다. 그들은 이 데이터를 통해 우리의 행동을 예측하고 수정하려 합니다. 이것이 바로 ‘관리되는 삶’의 시작입니다. 우리는 편의를 위해 자발적으로 데이터를 제공하지만, 그 대가로 보이지 않는 통제 시스템에 편입되는 것이죠.

삶을 경영하는 기술, 생체권력

푸코의 통찰은 개인의 통제를 넘어 인구 전체로 확장됩니다. 그는 이를 ‘생체권력’이라 불렀습니다. 과거의 권력이 ‘죽이는 것’에 집중했다면, 근대 국가의 권력은 ‘살게 만드는 것’에 초점을 맞춥니다.

“살게 만들고 죽게 내버려두는 것(faire vivre et laisser mourir).”

국가는 인구를 중요한 자원으로 보고, 출생률, 공중 보건, 평균 수명을 관리하기 시작합니다. 코로나19 팬데믹은 생체권력의 극적인 사례였습니다. 우리는 감염병 확산 방지라는 집단적 목표를 위해 마스크 착용, 사회적 거리두기, 백신 패스와 같은 조치들을 받아들였습니다. 국가가 우리의 건강을 관리하는 것, 이것이 바로 ‘관리되는 삶’의 또 다른 모습입니다.

이러한 통제는 국가 정책에만 머물지 않습니다. 건강, 자기관리, 피트니스에 대한 사회적 열풍도 마찬가지입니다. 우리는 ‘정상적’이고 ‘생산적인’ 몸을 갖기 위해 스스로를 끊임없이 단련하고 관리합니다. 이러한 자기관리는 자발적인 선택처럼 보이지만, 사회가 정해놓은 좁은 기준에 맞추려는 압력으로 작용하기도 합니다.

성과사회와 새로운 통제, 우리는 행복한가?

철학자 한병철은 여기서 한 걸음 더 나아갑니다. 그는 우리가 푸코의 규율사회를 지나 ‘성과사회’에 살고 있다고 말합니다. 과거의 통제가 “너는 ~해서는 안 돼”라는 부정의 언어였다면, 지금의 통제는 “너는 할 수 있어!”라는 긍정의 언어로 작동합니다.

“성과주체는 가해자인 동시에 피해자이며, 주인인 동시에 노예가 된다.”

철학자 한병철은 그의 저서 ≪피로사회≫에서 이 새로운 통제의 양상을 다음과 같이 설명합니다. 우리는 더 나은 성과를 위해 스스로를 채찍질하는 ‘자기 자신의 경영자’가 됩니다. 실패의 책임은 외부가 아닌 자기 자신에게로 향하고, 이는 결국 우울증과 번아웃이라는 새로운 질병을 낳습니다. 그는 이것이 스스로를 착취하는 ‘관리되는 삶’의 정점이며, 우리가 자유롭다고 느끼지만 사실은 성과라는 보이지 않는 감옥에 갇혀 끊임없이 소진되는 상태라고 말합니다.

‘관리되는 삶’ 을 넘어서

오늘 함께 살펴본 관리‘되는’ 삶이라는 키워드는 아마 여러분 각자에게 다른 의미로 다가올 겁니다. 평소에 웨어러블 기기로 건강을 관리하고 맞춤형 콘텐츠를 추천받는 분들에게는, 삶을 더 효율적으로 만들어주는 ‘유능한 비서’처럼 느껴질 수 있습니다. 실제로 많은 시스템은 안전이나 건강 증진과 같은 긍정적인 목표를 가지고 시작되곤 합니다.

하지만 제 지난 ‘몸 담론‘이나 ‘낙원의 역설‘ 포스트에 공감하셨던 분들이라면, 이 단어에서 보이지 않는 통제와 감시의 그림자를 먼저 발견하셨을 겁니다. 판옵티콘의 시선과 감시 자본주의의 서늘함처럼, 이 편리함의 이면에는 우리를 예측하고 통제하려는 시스템이 분명 존재하기 때문입니다.

그렇다면 푸코와 한병철의 분석이 마냥 우리를 우울하게 만드나요? 꼭 그렇지는 않습니다. 푸코는 권력이 있는 곳에 항상 저항이 존재한다고 말했습니다.

“권력 관계가 있는 곳에는 항상 저항의 거점들이 존재한다.”

우리가 당연하게 여겼던 것들에 질문을 던지는 것이 저항의 시작입니다. 나의 데이터가 어떻게 쓰이는지 묻고(데이터 권리), 끝없는 성과주의에 “아니오”라고 말하며(부정성의 힘), 사회가 정한 기준이 아닌 ‘나만의 삶의 방식’을 만드는 것(자기 배려)이 필요합니다.

이처럼 복잡한 ‘관리되는 삶’의 구조를 이해하는 것은, 그 안에서 진짜 자유를 향한 첫걸음을 내딛기 위한 필수적인 과정일 겁니다. 여러분의 삶은 지금 어떤 관리를 받고 있나요?